カテゴリ「未分類」の投稿[4694件](9ページ目)

2025.11.10

何かを“優先”せずにはいられない、というのがオタク気質の一つなのかなと思っているので(絶対ではないが)

ガジェット系の動画投稿者が欲しいモノに大金出してるのに対するコメント欄で「そんなものが買えるなんて金持ち」みたいなことを言われてるのを見ると、いやまあ収益でそういうのが買えるだけのお金があるというのはそうだけど、そういうのを“優先”してリソースを割いてるだけじゃねーの?それくらいガジェットオタクな様をこれまでの動画で見てきたでしょうがよ!ってなんかイラ…としてしまうことがある。例えば車は買わないけど高いガジェットは買うって人間は普通にいるだろとか。全然あるだろ。

ちなみにこれはニコニコのコメントの方なんだけど、脊椎でコメントする時のニコニコ民のよくない体質だなと思う(Youtubeだと多分似たようなガジェオタやその情報集めたい人が積極的に見てコメントするので)

リソースの割き先って本当に人によって違うし、何かに大きな投資をしている人は他には金を使ってないなんてよくあることなので、想像を…しようね!と思う。まあ本当に家が太くて好きなだけ道楽してても生きていけるくらい死ぬほど金持ちなのかもしれないけど。でもそっち方面の想像をするくらいならリソース優先の想像をしてた方が健全だと思う。

2025.11.09

『推しって言葉を使いたくない』と似たような雰囲気で『オタクって言葉を軽々しく使いたくない』と言っている知らない人(見てる動画ではお便りとして送られてた)を見てなんとなく今の自分内のオタク定義を考えてた。私はプロフィールとかで『オタク』をずっと名乗ってるわけだけど。

多分、オタクって言葉を軽々しく使わないでほしいってタイプの思う『オタク』って物質的と言うか具体性というか、行動や知識の煮詰まった先に『オタク』という言葉があるような世界観なのかなという気がする。まあだから、ちょっと鬼滅映画見ましたみたいな人が「オタクしちゃってる~w」って言ってたら、な~~~~~~にをそんな浅瀬でのたまっとんじゃい!!となるんだろうな。いやそれはわかるけど

私が自称する時の『オタク』ってどっちかっていうと気質を表現した自己紹介な気がする。別にマンガが好きだからゲームが好きだから野球を見てるから絵を描いてるからオタクですっていうわけでもなく、いやまあそれはあるけど、使える時間や金の多くを投じていたり、四六時中そのことばっかり考えたり、好きなコンテンツに対して死ぬほど面倒なことを言い始めたり、そういう感じになっちゃう人種でございます。わたくし。尽くを“優先”してしまう生き物なのです。という意味での『オタクです』なのかも。

とはいえ優先のバランスをうまくやりながらオタクしている人もたくさんいるので、一般的な定義とするつもりはなく、自分の内面にはこういう『オタク』という言葉の使い方があるな、というだけの話なんだけど。

私はオタクって言葉を使ったり名乗ったりすることに抵抗がない一方で、オタクが使う『一般人』って言葉の方は苦手かも。人類って広い視点で見ればオタクも含めて99%以上は一般人だし、狭い視点で見ればそれぞれ個である以上全員一般人ではないとも言えると思うので。オタクが認識する『一般人』を指して『一般人』と呼ぶことの方が驕りを感じて苦手だな。非オタって言い方ならわかる。

2025.11.09

ということを考えていた。ZAですごく評判がよくてすでに各所で話題になっている雰囲気がある、『BGMがよい』と評判のトレーナーキャラと先日戦った。が、マジでBGMを全く覚えていなかった。記憶していないと言うか、それ以前に脳に入っていない感じがある。

SVの時とかも、「ネモ戦BGM、いいよね~」みたいな話題を見てからネモ戦BGMを単体で聴いてみた。確かにいいBGM~と思う一方で、マジでプレイ中に聴いた覚えがないな……となった。

じゃあゲーム全般のBGMを聴けていないのか?というとそんなことはなくて、UNDERTALEとか、In Stars and Timeとか、ファミレスとか、パラノマサイトとか、BGMが好きでクリア後すぐサントラを買っちゃった事例は多い。それに、ポケモンで言えば昔の作品なら代表的なBGMを聴くとしっかり記憶が蘇ってくる。

これさ~、何が違うかと言うと多分ゲームの情報量なんだろうな。

シンプルなグラフィックのゲームの場合、受け取る情報としては『シンプルな画面・単純なSE・BGM』くらいのレイヤーになると思う。だからBGMってかなり脳に入ってくるし、記憶に残るんだよな。

これが現代のリッチな3Dゲームになると、『複雑な3Dグラフィック・派手なSE・派手なエフェクト・ボイス・様々なUI・BGM』くらいのレイヤーになるので、どうしてもBGMまで認識が向かわない、ということが多いなと感じる。

競合する音情報としてSEの複雑化なんかも原因かなと思っていて、ポケモンなら昔は単純めな電子音だったし、技のSEなんかも技が出る瞬間にビビビビ…って鳴る程度だったのが、今はそんなレベルじゃないもんな。その上レジェンズシリーズはリアルタイムバトルなので余計に。ひっきりなしに派手なSEが鳴り響いているので、なかなかBGMまで認識内に入ってこない感じがある。

視覚聴覚情報だけじゃなく、プレイしながら“思考・判断”をしていると、その分何らかの情報認識が自分の中から抜け落ちる感覚もある。その中で抜け落ちる筆頭が“音”なんだよな。私の場合

他の例で言うとデトロイトビカムヒューマンとか。クリアしたあとメイキング映像を見ていると、BGMはそれぞれの主人公ごとに違う作曲家に担当してもらった、全く違うテイストの音楽が流れている、という話をしていて「そうだったの!?」ってなった。これも画面内で得られる情報量が多すぎ&リアルタイムで考え判断するところがありすぎてBGMにまで意識が回らなかったパターンだなあと思う。

適切な語彙がないのだけど、マルチタスクの認識バージョンみたいな…?そういうので。脳が情報を処理する段階で、容量オーバーになった時“音”の情報認識が優先的にカットされている、ような気がする。

自分はそんな感じなんだけど、リッチな3DタイトルでもBGMが評判になることは多いので、みんなけっこう音の情報ちゃんと脳みそに入ってるんだな。と思う。だから何という話でもないんだけど。

2025.11.08

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

私のアニメ視聴インフラとまで言えるバンダイチャンネルさんが見れない状態で……

これ、去年のニコニコみたいなレベルで復旧に時間かかるレベルだったら今期のアニメ追いかけられないかもしれんな。そんな~

とはいえまあ正直今期は絶対追いかけないと死ぬ!!ってレベルの作品があるわけでもないから、dアニとか登録するほどでは……って感じでもあったり……。プリキュアとか若干惰性っぽくもあったしな……

TBHXは円盤があるし

しかしニコニコといいバンチャンといい、私はプレムアム入ってメインで見てるけどメジャーじゃない、みたいなサイトばっかりこういう被害に遭うのはどうしてなんですかね?日本企業だから?

できれば1月新アニメ始まるまでに解決してるといいですね……というわけで久しぶりに西美濃八十八人衆を見ている。街シムやってんじゃん知らなかった。

西美濃はニコニコで見てたんだけど、二人実況の動画はがみ氏の意向でニコニコを撤退しており(稲葉氏個人の動画は変わらずニコニコにも上がってる)、私はニコニコの新着が一番見やすいのでふんわりと追えなくなっていたのであった。

2025.11.07

番外編を薄めの本にするとして表紙描くのめんどいよ~~!って思ってたけど、色々使い回せる用に描くつもりでいれば割とアリなのかもしれない。同人誌の表紙絵を色々使い回すつもりで描くって今まではあんまり考えたことなかった。創作ならではって感じがする。

2025.11.07

ただし知らんオタクとか匿名掲示板とかそういうノリのところで不人気イジりをしたり、人気がないだけで出来が悪い劣ったキャラみたいな言い方をするやつ、てめーらはダメだ。絶対に許せねえ。許せねえので見に行かねえ。認識しないことで存在しないことにしてやるんだ。お前を…消す(認識世界から)。

2025.11.06

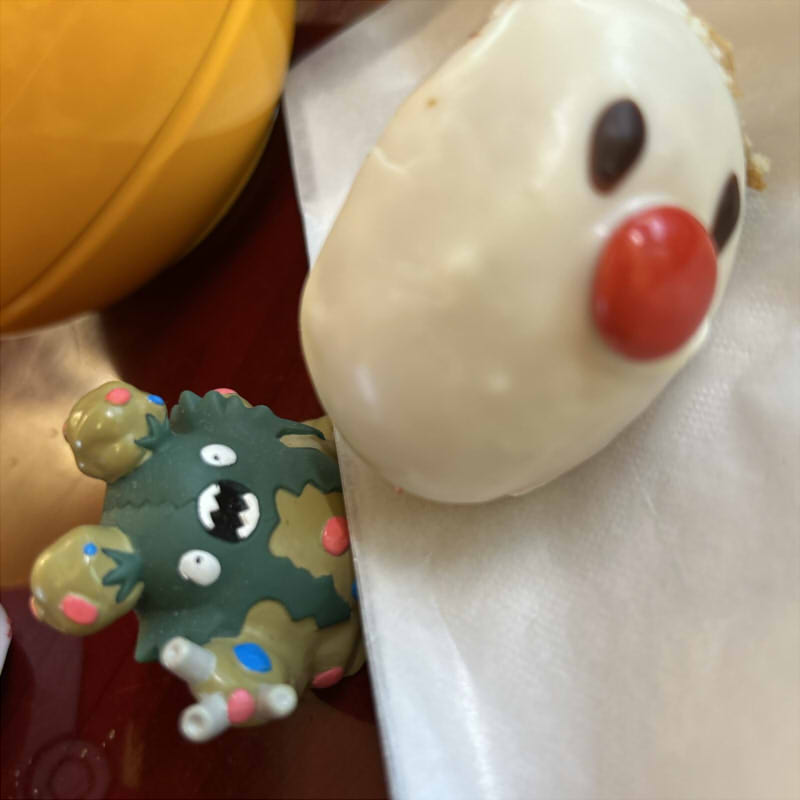

タマゲダケ抜擢、快挙すぎる。ミスドですよ?めでたい。旅パ仲間のダストダスも見ております。絶対に食品に抜擢されないからね。

タマゲダケってほぼディグダなんだ。

タマゲダケドーナツ、あまりにもカロリー爆弾すぎて数日日和ってたんだけど美味かった。ドーナツ部分のベースがオールドファッションなので、オールドファッションなら仕方ねえよ。カロリー高くても。なぜなら美味いため。

なんかよくわからん砂糖とクリームにカロリー代を支払うのはぐぬぬ……となるけど、オールドファッションさんはいいよ、美味しいもん

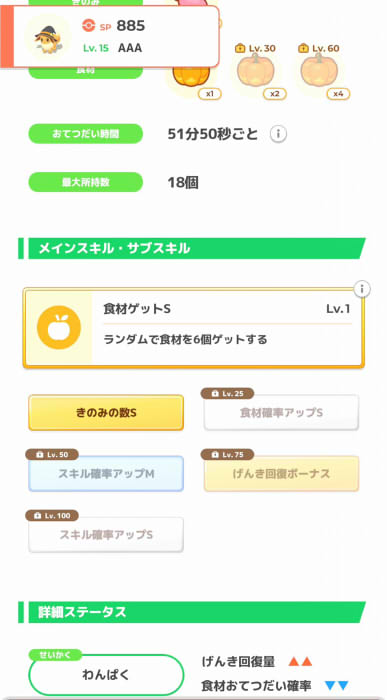

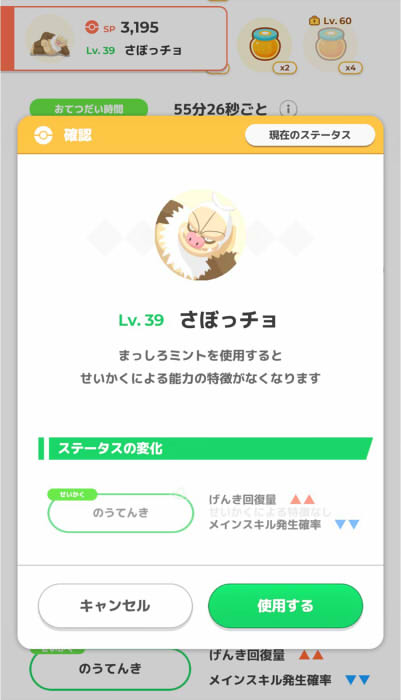

ポケスリとハロウィンの成果

一発で引いたこのイーブイがカボチャの補助として悪くはなさそうなんだけど、補助をさせる場合銀種もミントも必要なので結局手をつけられていない。補助のために支払うにはコストがちょっとネ…

イーブイのアメがダダ余りしてるので今すぐにでもLv60にできるんだけど、ゆめかけ50万の支払いは新エリアとホリデーを眼の前にして流石に重すぎる。保留です。

バケッチャは15体ほど仲間にしたんだけど、最初の大量発生できてくれたAABが結局一番カボチャ持ってくる個体だった。というわけでLv30運用のため進化。よろしくな

ミント全く使ってなかったんだけどなんか古株のケッキングを活躍させたくなって使った。頼むわ。

これは葉っぱ隊。

アンバー渓谷祭りに参加したいけどノープランなのでとりあえず雑に編成した図

前乗りは適当に食材とか集めながら過ごしてキャンペーン週でがんばるつもり。

ABCアーボックのハーブ解禁したのでハーブ料理頼むで。

▲とじる

2025.11.06

こういうふうに感じてしまう作品って多分、プロットの段階で「この話でキャラ同士が絆を深め結束が生まれます」って書いてあって、それに合わせてキャラを動かしちゃったって感じな気がする。なんかキャラの感情変化をプロットに組み込むとどうしても「予定に引っ張られてキャラの感情が変わった」みたいに見えてしまうんだよな。キャラが動いたのではなく動かされたように思えてならない。あー……

これ自分で話考える時も難しいところで、ざっくりプロット考えてる時「なんやかんやあってこの辺の話で和解する」みたいなこと書いちゃうことあるんだけど、なんかそれを“予定”のように書き込んでしまうと必ずどこかで捻じれが発生して頭抱える気がする。もっともっと巧い人はその予定を予定と思わせない自然な流れで感情を描けるのかもしれないけど。

特に私は行き当たりばったりの辻褄合わせの方が多分得意なので、あまり感情変化を予定には入れず、プロットは『出来事の予定』『コーナー地点の設定』くらいの感覚の方がいいのかも。そうなのかなあ。どうなのだろう。

もう本当に脳内で遠くまで見通すことができない。キャラを動かしてからじゃないとキャラを動かせない。今考えてる話もかなりプロットで色々考えたけど、色々考えた結果もう一旦描き始めてから徐々に目標地点に向けて調整していく方が向いてるんじゃない!?ってなってきたりもし……

・最終到達地点(予定)

・キャラの基本設定と基本的な行動原理

・導入ストーリーと舞台の基礎的なシステム

↑もうこれだけで出走してもいいのかもしれない。ほんとか?そうか?

あとあれだ、主人公の欲求や目的とその話が行き着きたい最終地点が自然に合致するのがいいんだろうな。

なんか色々考えたりすると頭でっかちになってよろしくない。俺屍の時のソウルでやるべきなんじゃないでしょうか。俺屍補完創作だって基本上3つの要素で出走できるからな…まずゲーム自体が優れたシステムなので……

マジでなんか、ストーリーを考えるというより自分が乗っかって出走できるシステムを構築する、みたいな方向に思考が行きがちだ。だってそっちの方が圧倒的に走れるから……

むずかしいぜ!!創作!!!!!

2025.11.05

一応#7EPにサラっと目通して少し記憶を新鮮にして読むと良い感じかもしれない(そうしなくても特に問題はないけど。分流的な話なので)

ほんとワンオペ創作って色々やってるとマンガ描くのに手が回らないので難儀だな~。

2025.11.04

2025.11.04

(Loading...)...

私が丸一日14時間くらいぶっ続けで描いたオンラインスケブのログページ

今思えば別にこれ用にワードプレス立ち上げる必要なかったすぎてじわ…とくる。でもデザインは良い感じだと思う

2025.11.04

前に友人らと協力型探索ホラーゲームみたいなやつをやってみよう、と誘われてやったんだけど、多分あれの楽しみ方の正解はボイチャで色々リアクションを取りつつ、お化けが出たらギャーとなり、ワーギャーとやることなのだと思う。ただなんか、普通にやってると全然そういうリアクションを取っていない自分がいるな……となるのだよな。捻り出した上で「おおー」「はえー」とかしか言ってないかも。ゲーム自体はけっこう楽しかった。

まあ、こういうのってできる人は(自然にできるナチュラルリアクション強者もいるが)しっかりその姿勢を示そう、相手に自分の感情を伝えよう、という努力としてやっている場合も多いんじゃないだろうか。なので、私の薄リアクションって怠惰なのかもな~とも思うのだけど。

私が稀にTRPGやる時にゲームキーパーの方をやりたがるのもこういう理由が大きい気がする。私というプレイヤー、多分キーパーや他プレイヤーを楽しませられる適切なリアクションが取れない。シナリオ渾身のビックリドッキリポイントでも「まじでか〜」とか言ってそう。か、甲斐がねえ。そうなると、それが必要ないキーパー側の方がやりたいな、となるんだよな。キーパーはリアクション取らなくていいから。

オモコロとか見てても一番思うのは「この人たち、リアクションを取っていてえらすぎる」だもんな。リアクションをちゃんと取っている人ってすげえよ。

私は別に感情が全く動いてないわけじゃないし、日常会話の中で感情的にならないわけじゃないんだけど。雑談してる時にムカつく概念の話とかしてる時とか普通にヒートアップするし(所謂オタク早口状態)。ただ、複数人の輪の中において大きなリアクションを見せる、が全然できない。アレはどこで習得してくるのだろうか。やっぱりそのォ………コミュニケーション経験……ですかね?

これが文字だと楽なんだけどな。文字だとさあ、「うわーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ちょっと!!!!!!!!!!!!待ってくれェーーーーーーーッ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」って打てば示せるじゃん。なんて楽なんだ。ビックリマークってすごい。だからブログ記事でのプレイ日記が向いてるんだよ。多分ホラゲ実況配信とかだったら一生「おおー」「すげー」「マジ?」って言ってると思う。なんて見る甲斐のない………。そういう落ち着いてる系の需要もあるだろうけど、その上で面白くできる人って相当なスゴ人だと思うので多分そっちも難しいと思う。すごい人が多いですわ世の中

2025.11.04

ポケセンのホリデーグッズに抜擢されたデンヂムシボックスを購入

真ん中のやつです。かわいいねえ

デンヂムシにデンヂムシを入れることも可能。

デンヂムシ、箱型なのもあってグッズ的な汎用性が高いことがバレはじめてる気がする。いいね。

2025.11.04

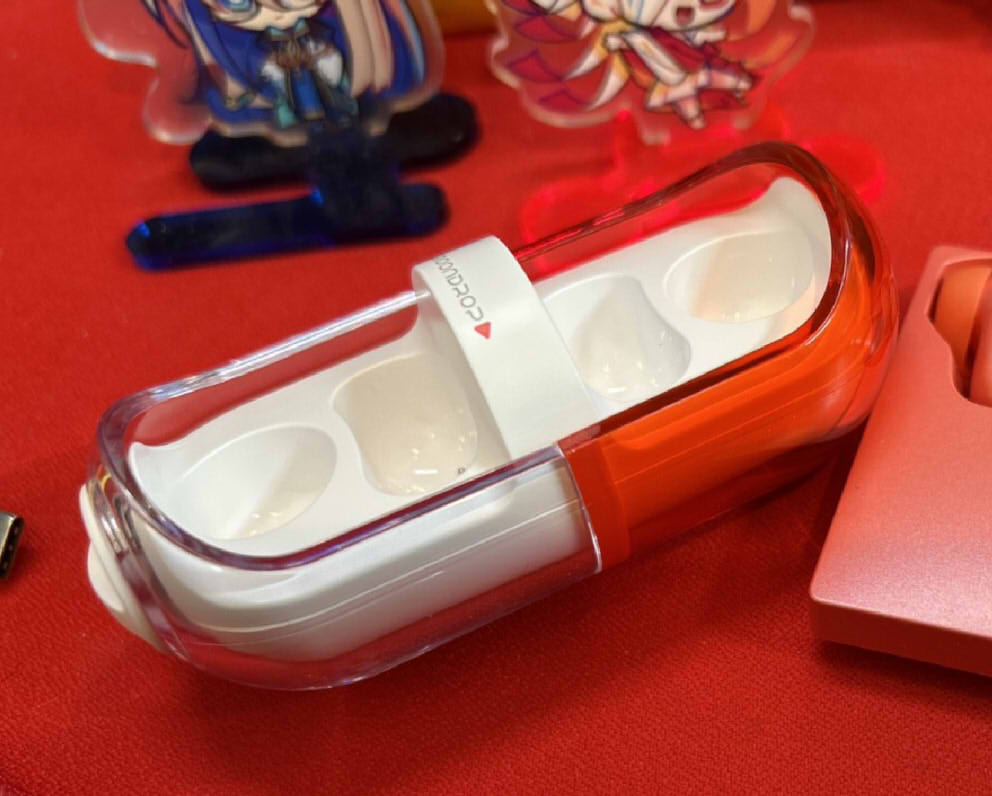

水月雨のMoondrop Pill

カプセル薬型のイヤホン 見た目一点突破すぎるがあまりにも可愛すぎて

形状はカプセル薬だけど、開く時にグルンと回転するところはなんかSF的というか宇宙船みたいでもありアガる。

イヤホンの音の区別はつかないのでわかんないけど普通に良いと思う。

イヤーカフ型のイヤホンって使ったことなかったけど、そこそこつけてても耳が痛くなるということもなくけっこうよかった。

ただしこういう耳を塞ぎきらないタイプゆえ仕方ないのだけど最大音量が物足りない時がある。でもこれは私の耳が悪いせいなので普通に使う分には気にならなそうかな。

見た目重視でカプセルがけっこうデカいので持ち運びにはあんまり向いてなさそう。

メインは相変わらずNOTHINGのを使うけどサブ機として使っていきたい。

2025.11.04

なんでもボタンもいつもありがとうございます!!

2025.11.03

(Loading...)...

ここまで遡れるとなると元ネタとか発祥とかは存在しなくて「やり返す描写をやると自然に発生する言葉」レベルなのかもしれない。

日本語の構文としての「◯◯の分!◯◯の分!(繰り返し)」は↑記事にある野望の王国っぽい感じはするけど

#memo

2025.11.02

いや、インプットというかまあ見るだけなら普段からいくらでもしてるけど、映画館での鑑賞は没入体験だし、見終わった後に喫茶店とかに入ってハァアアア~………(余韻)ってなるのも含めていいんだろうな。なんかそのままスマホでポチポチしながらプロットのメモとか書いちゃう。PCに向かってる時は眼の前でできることが多すぎるから。

2025.11.01

痛恨!お金だけが消えてなにも残らない虚無出費ワースト5!

https://gameboku.com/archives/25109920.html

こういう経験、絶対してるな……した感覚はあるな……って考えてたんだけど本当にその中身だけ思い出せなくてハッピー脳みそがよ…と思った 絶対あるんだけど あったということは覚えてるんだけど それが何だったかハッキリ思い出せない……ルキアって誰だ?

本当になんか『嫌だった』みたいな記憶だけ残っててその中身を忘れること多い。これは年とかじゃなく学生時分からそうで、友人に何かを言われてギャン泣きするほどショックだったことがあったんだけど、その内容が何だったかは数ヶ月後くらいには忘れていた、ということがあった。忘れるということは大したことじゃなかった説が濃厚ではあるけど、それにしたって大泣きしたレベルのことを内容だけ忘れてるってなんなんだ。本当にその事実は存在したのか。ルキアは存在したのか?

(※ルキア…マンガ『BLEACH』の朽木ルキアのこと。異世界的なところの死神だが色々あって現代日本の学校に通うことになる。色々あって元いた世界に連れ帰られた際、一般生徒はルキアが存在した記憶を失っていた)

でもこれがオタク的なコンテンツの話だとまず忘れないどころか、どれだけ小さなことでも自分にとって強いノイズに繋がることなら一生覚えてるんだよな。なんならあまりにもノイズが頭に残り続ける(=ノイズ発生前の状態を復元できない)から危機察知が発達して『ノイズになりそうなこと』を事前に回避しにいこうとするし。やっぱりオタク的なことに脳のリソース使いすぎてるだけかも。

#memo

2025.11.01

過去ログページリンク

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

特に本人に認知されてる時とかもう絶対にそのキャラを維持しないといけなそう。まあ、多少熱が落ち着くことはあっても嫌いになるほどのことってなかなか無いので、話題に出れば反応する、くらいのことは無理なくできるだろうけど。でも、『心の中では冷めていても、それが好きな“キャラクター”として肯定的に振る舞う』って、PR案件と何が違うんだろうなという気もする。それ好きキャラとして認知されるならもう人生の半分以上を共にして流石にもうほぼ揺るがないだろうと思えるレベルじゃないと怖いかも。いや、そのレベルでも決別することはあるけど。私も今のオタク価値観を決定付けた作品とケンカ別れしてるし(…)

まあでもどっちかっていうと私の持つ気難しさの種類の方が少数派か。大半のオタクは自分の中にメディアミックスのアンタッチャブルラインを引いたり、出来云々ではなく外部作認知の広まりを認識したくないので見ませんとかわけのわからんことを言い出したり、本編エンディング台無し続編で作品ごと敬遠するようになったりはしないものな。登録者数10000000000000000万人の世界線のトヤマ、好きだ好きだと言っていた作品の続編に全く触れないことで逆に話題になってしまって『何も言わないことによる炎上』が発生してそう。草。原作者に迷惑がかかりそうなので絶対に10000000000000000000000000000万人になりたくないな。馬鹿野郎そもそもそんなタレント性はねえよ。

これって野球選手とかでもあって、元々すごい球団のファンだったみたいな選手とかって一生『名誉ファン的なキャラ』として見られ続けるけど、もしかしたら入団して内部に入ることで何か変わってしまう可能性なんかは全然あるわけで、もしそうだとしたら“求められる人物であるフリ”をしないといけないのかな……とか、よ、よくない想像をたまにしてしまいますねえ!!!!!大好きな球団に入団して夢のような日々を過ごしていることを願いますよ!!!!!!!

こういうのも多分今何かが判明することってないだろうけど、2,30年後に「今だから言えるけど◯◯大好き芸人としてやってた僕は…」みたいな答え合わせ記事が出たりするのかもしれない。

それくらいの時代には2020年代を指して『病的な共有・共感・承認文化の時代』とされたりするのだろうか。それともこの傾向はさらに加速しているのだろうか。