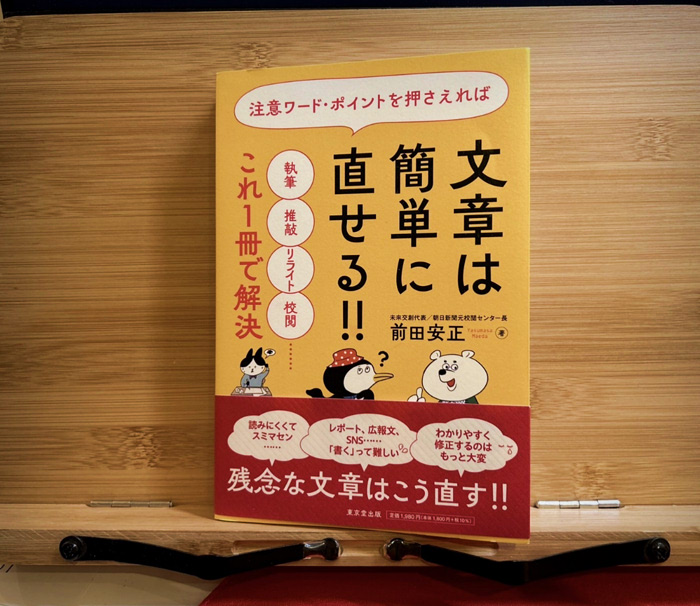

『注意ワード・ポイントを押さえれば 文章は簡単に直せる‼ 』という本を読んでます。文章の直し方が知りたかったので。

▲電子版が無かったので物理本購入

とても面白い本でスルスル読めてる。そしたら予想外にも『これめっちゃマンガ作りにも応用できる話してない??』ってなったので、その件について引用しつつメモがてら書いていこうと思います。

私がこの本を買った時に想像していた内容はこうでした。

『文法的におかしなところを直す』とか『主語と述語が~』とか、そういうテクニックを色々教えてくれる本なのかな

しかし、いざ読み進めてみるとけっこう予想外の内容が展開します。

第1章 伝えるとは何か

ことばを紡いで文章にするということは、何かを伝えたいという意思が働いているはずです。では、「なぜ、何かを伝えたい」と思うのでしょうか。

めちゃめちゃ根本的な話から始まった。

第2章 改めて5W1Hを考える

第三者に伝わる文・文章をどう書き、どう直すのかという視点を、5W1Hを基にお話ししたいと思います。

それはもう、直し方というより書き方の話では?

第3章 新聞記事の変遷から文章を考える

ことばは時代を反映しています。同様に文章の書き方も時代に応じて変化しています。その変化を見ていきたいと思います。

そこで、近代国家を目指した明治時代から現代の新聞記事の書き方を概観していこうと思います。そこから、ネット社会で求められる文章のあり方を探ることができると考えるからです。

歴史の授業まではじまった!

…とまあ、この調子で序盤3章に渡って『伝えるとは何か』『文章とは何か』『メディアや文章の歴史』が展開します。まさか67ページ読んでまだ文章の直し方の話が出てこないとは。

少し面食らいましたが、小手先の文法校正テクをチョロチョロっと教えるだけの本ではないぞ、という気概はビシバシに感じます。『正しい日本語を書く』ではなく『伝える文章を書く』ことを主眼に置いているのだなと。それはすげー伝わってくる。

第4章では短い『文』の基礎をざっと述べ、第5章からはそれらが連なった『文章』の話が始まります。

文章を読んでもらうということは、

相手の時間を奪うこと

ワ、ワアアアアア!!!

これ、文章だけじゃなくあらゆる発信物に言えること~~~~~~~!!!!とフロア爆湧き。『伝えること』『読んでもらうこと』に主眼を置いた文章構造の話が始まりました。

というわけで、その中から「マンガもそうじゃーん 勉強になるわー」ってなった部分を挙げてみます。

5W1Hについて

まず、文の基礎の基礎であるこの概念から。

いつ(When)、誰が(Who)、どこで(Where)、何を(What)、どうした(Do/Did)

これを筆者は『4W1D』と呼んでいます。そして、『4H1D』を5Wだと勘違いしている人が多いとのこと。4W1Hとはこういう文章のことです。

きのう僕は動物園でライオンを見ました。

ただ、これでは『次の展開』が書けない。あったことの説明だけで終わっているからです。

これ、マンガとかでもあるくね!?って思った。『こういう人がいて、こういう場所でこういうことが起こりました。よかったね。』という情報だけでは『次の展開』は湧いてきにくいし、あと面白くならない気がする。え!?どうしたらいいんですか!?教えて筆者先生!!

実は、文章を書く際に忘れがちな「WHY=なぜ」こそが、言葉を情報に変えていく手段として有効なのです。

あ、ああ~~~~!

きのう僕は動物園に行った←なぜ?(例:学校の遠足で)

ライオンを見にいった←なぜ?(例:『ジャングル大帝』が好きだったから)

こんな感じ。

ただの事実の提示になっている文章に『なぜ?』を問いかけていくことで言葉が情報になっていく。言い換えると、物語が生まれていく……ってコト!?た、たしかに~~~~!!!!

この教えをマンガに変換すると、というか変換するまでもないけど、『事実を羅列しただけのストーリー』になってそうだったら『なぜ?』を問いかけていけばいい……!!すごい単純なことだけど!!あとこうやって枝葉を増やしていくと世界観の広がりも作れそう!!!!

これをフィクションあるあるストーリーに置き換えるなら、

勇者が魔王城で魔王を倒しました。めでたしめでたし。

↓

勇者が(なぜ勇者に?)

魔王城で(なぜ魔王城に?)

魔王を倒した(なぜ魔王を倒すことに?)

めでたしめでたし(なぜ?)

こう?なぜなぜを問いかけていくだけですげえストーリーらしきものが作っていけそうに思える。なぁぜなぁぜの意識、大事かも……

文章の構造を考える

第5章『文章の構造を考える』では、例文を元にその構成を直していく流れが提示されます。

なんか例文そのまま引用するとちょっと引用しすぎ感があるので、勇者と魔王に置き換えてみる。さっきの勇者魔王文に「なぜ?」をひっかけて即席で作った文章です。

天啓によって選ばれた勇者は魔王を討伐しに魔王城に行きました。勇者は魔王を憎んでいました。目の前で両親を殺した仇だったからです。巨大で凶悪ないでたちの魔王が、残虐に人々を殺していく様を見て、復讐を誓いました。

しかし、勇者として対面した魔王は巨大でも凶悪でもありませんでした。めちゃくちゃエッチで好みの美少女だったので、びっくりしました。

まあ、こうだったとして(この話なに?)(でもけっこうありそう)

文章の中で一番言いたい『骨』はどこかを考えよう、となります。これはもう『魔王がエッチな美少女だった』ことだと思う。

じゃあさ、この『骨』の部分を一番に出しちゃった方がよくない?となります。というわけで美少女が出てくるパートを冒頭に持ってきます。

勇者として対面した魔王は巨大でも凶悪でもありませんでした。めちゃくちゃエッチで好みの美少女だったので、びっくりしました。

天啓によって選ばれた勇者は魔王を討伐しに魔王城に行きました。勇者は魔王を憎んでいました。目の前で両親を殺した仇だったからです。巨大で凶悪ないでたちの魔王が、残虐に人々を殺していく様を見て、復讐を誓いました。

美少女登場を冒頭に持ってきて、読者に「どうして?」と思わせ、その後に勇者のバックグラウンドを語ります。そうすると、『復讐を誓いました』が最後に来る。復讐を誓ったのに、目の前にいるのは知らん美少女。勇者はどうする?となり、先の展開が期待できる。続きを書いていけます……

・・・・・・これ、最早プロット講座では?????

例文を魔王と勇者の話に置き換えてはみたけど、本当にこの本こういう話をしています。文章の直し方ってそういうこと!?プロットの直し方じゃなくて!?

マンガだったらやっぱ冒頭に美少女ドーンで期待させて始めた方が面白そう。ただ淡々と時系列に並べるより引きが強くなりそう。え?文章構造の考え方ってマンガじゃん。

さらに、『伝えたいことを前に出す』という話も始まります。これも例文を私なりに勇者魔王にしてみるとこうかな

勇者は幼い頃は平和で何不自由なく暮らしていた。優しい両親が大好きだった。仲のいい親友もいた。

(~~~~~この間に平和な村での暮らしとかを描写する文章~~~~~)

しかし、勇者の村は裏切って魔王軍についた親友に滅ぼされた。両親を殺された勇者は親友を憎んだ。

『勇者は両親が大好きだった』『魔王軍についた親友が両親を殺した』『だから勇者は親友を憎んだ』という流れのプロッt…文章だとする。こういう感じで、結論に至るまでに延々と経過を書いてしまうと何が言いたいのか読み手に伝わらない。と筆者は言います。

だから、結論や伝えたいことを先に出す。『勇者は親友を憎んでる』という結論を先に出して、その後に経緯を書いていく方がダンゼン伝わりやすい。

勇者は親友を憎んでいる。

勇者は幼い頃は平和で何不自由なく暮らしていた。優しい両親が大好きだった。仲のいい親友もいた。

(~~~~~この間に平和な村での暮らしとかを描写する文章~~~~~)

しかし、勇者の村は裏切って魔王軍についた親友に滅ぼされた。両親を殺された勇者は親友を憎んだ。

全部を順番に書いていくと、結論が出てくるまで読者はどういうつもりで読めばいいかわからない。でも、先に『勇者は親友を憎んだ』が出ると、なんで!?ってなって経緯説明を聞くテンションもダンゼン上がる。最初に提示した結論が『ガイド』になる。…みたいな。私が勝手に勇者とか魔王とかに変換しちゃってるけど、概ねこういうことが述べられています。

これやっぱりプロット教本じゃない!?wwwww

プロット教本じゃないです。文章の直し方の本です。

っていう……

文章の直し方の本読みながら「エッ!?これめちゃプロットの話」「これもプロットの話じゃない???」ってなってるの意味不明なんだけど、めちゃくちゃプロットの話だったよ……

まあなんというか、『伝える情報を具現化する』っていうのは根本的な部分が同じなんでしょうね。

しかしマンガの場合『結論を先に持ってくる』ってネタバレでもあるから…まあケースバイケースではあると思う。

第一ネタバレ・第二ネタバレを用意して、第一ネタバレは冒頭で出しちゃう→隠してた渾身の第二ネタバレをオチに持ってくる、みたいにすると面白くなるのかな~。

やっぱり結論に至るまでの話を淡々とするだけじゃ面白くならないというか、読み手に優しくないのでなんかプロットで工夫した方が良いんだろうな。みたいな。こんなの基礎基礎の基礎なんだろうけど。ワイは未熟なので……(色々悩んだ末に創作の冒頭でタラタラ世界観説明を入れちゃった顔)(冒頭世界観説明は一番ダルいって頭では分かってるのに…)(文字数だけは頑張って削ったから…)

なんか面白かったな。全然関係ない読み物読んでて『これマンガじゃない?』てなるの。ちなみにまだ半分くらいまでしか読めてないので続きも楽しみです。というか、『伝える』ということを主軸に置いているから本当に幅広く活用できる本な気がする。