1年越しの徳甲一族キャラ語り 最終回になります。

これ何?という方ははじめにを御覧ください。

創作補完世界で一族と密接な関係を持つに至った、モブ出身の数奇な男についての話

(登場期間が一族の誰よりも長い関係で、この記事が一番長いです)

目次

円山町大将-沿革

貧乏な京の民の子

10??年/ゴロツキの少年

彼が幼い頃に両親は死んでいた。鬼の脅威に晒され、荒み、貧しい京の都では、よくあることだった。

残されたのは彼と、少し年の離れた姉だけ。家の長になった姉が一人で貧乏生活を切り盛りし、その苦労も気持ちも知らない弟は反抗期真っ盛り。似たような連中とツルみ問題を起こす、姉の忠告を無視する、暴力を振るう…そんなことは日常茶飯事である。

鬼の頭目・朱点童子が操る化物たちが本格的に京の襲撃を始め、その最中で彼の姉も死んだ。

彼女は弟を庇ったような気もするし、たまたま目の前で死んだだけのような気もする。もしかすると、憎い憎い弟には『死』などという解放を与えない、地獄のようなこの世で生き続けろ…そんなことを考えたかもしれない。

…が、姉が本当は何を考えていたのかなど、彼が知ることはできないのだ。

天涯孤独になった見窄らしい少年は、焼け崩れた京の都――“かつてそうだった場所”を行く宛もなく彷徨った。

そして、そこら辺で死んでいる侍の刀を拾い、肩に担ぐ。

生きるためには食料や物が必要だ。最初は死んだ人間の家から盗んでいたが、段々と生きている奴を脅したり傷付けて奪い取ることにも抵抗が無くなっていた。

そんな風に最低なその日暮らしをしていると、似たような臭いのクズガキどもが集まってくる。彼らは、ゴロツキの集まり『円山町愚連隊』と呼ばれるようになった。

両親や姉が生きていた頃含めて、酷い行いを数え切れないほど積み上げてきた。

後になれば『どうしてあんなことが平然とできたのだろう』と思う。だが、その瞬間は不思議と何の疑問も湧かなかったことを彼は覚えている。

1020年/この世に舞い降りた女神

朱点童子討伐隊選考試合

荒廃した京には、ツワモノなどロクに残っていない。力のある侍や武家は皆大江山に向かい、そのほとんどが討ち死にしているからだ。

だから、こんな大会を開催したところで朱点童子を倒せるヤツなんか選抜できるはずがない。

強い奴がいない、まともに機能していない、希望者の少なさゆえに参加資格は緩く、正々堂々と戦う必要などない。

円山町愚連隊は大会荒らしだった。

参加者を裏で脅したり、試合前に工作したり、嫌がらせをして戦意を削いだり…そういったことで実力以上に勝ち上がり、『褒美』を賜る。選考試合が開催される春と夏は稼ぎ時なのだ。

だが、ある夏は様子が違った。

噂の『一族』が出場してきたのだ。詳しくは知らないが、川向こうの町に突如として現れた、滅法強い若者たちだという。率いているのは剣士の女だ。

汚い根回しも一切通じず、愚連隊はこてんぱんにされた。

ざまあねえだのなんだのという罵りの野次を受けながら、愚連隊の大将は拍手を受ける隊長の女を恨めしく睨む。

普通ならこんな薄汚いゴロツキと関わるのは避けるだろう。下手に目をつけられれば、何をされるか分からないから。

だが、あろうことかその女はこちらに歩み寄り、『これ以上の悪事はやめろ』と説教を始めたのだ。

それは虚栄心などを感じない態度……至って大真面目で、本気で愚連隊の行いを改めさせようとしているようだった。そして、同行する隊員の一歩引いた様子から察するに、女の意思であり独断のようでもある。

正直、後で思い返すと彼女に何を言われたかはあまりハッキリとは覚えていない。ただ、薄汚い男の目を真っ直ぐに見て、心からの誠意をもって手を差し伸べてる強くて美しい女は――……まるで、地獄に舞い降りた清浄な女神のように感じられた。

気付くとその薄汚い男は大粒の涙を流し、彼女の前で改心を誓っていた。

そして『大将』という渾名で呼ばれる男は、長い時間その身にへばりついていた生き方をやめた。

こんなにもあっさり変われたことが不思議でならない。死ぬまで改めることなく悪党を続けるような気すらしていたから。

もしかすると自分は、この生き方を変える機を求めていたのだろうか。

あの時姉の言うことを聞いていれば……そんな後悔が心の底にあったのかもしれない。

だから、赤の他人とは思えないほどの熱意で親身になってくれる『女』を見て、『今度こそは』…そんな気持ちになった…のかもしれない。自分のことながら、男はあまりよく分かってはいなかった。

兎にも角にも『円山町愚連隊の大将』は他者を害する悪事の一切をやめ、自らを導いた女神の如き女を『アヅキの姉御』と呼び始めた。

これが、男と一族の出会いだった。

1021年/予兆

徳甲一族には謎が多い。

荒廃し、まともな武人も壊滅した京に突如現れた少数精鋭の戦士たち…それ以上のことを知る者はほとんどいないのだ。

姉御が何故、あんな体躯で強力な戦闘能力を持っているのか?気にはなったが……そんなことは今の大将にはどうだって良かった。

女神と出会い悪党から足を洗った彼は、新しい何かになろうと思った。勿論、略奪以外に生計を立てる手段が必要だったというのもあったが。

全員揃って頭が悪い。術に関しても、以前偶々入手した巻物から偶々習得できた毒付与のものしか使えない。当然戦も強くない。何も得意なことは無いし、やりたいことなんて考えたことがなかった。

考えていると、ふと姉御の顔が浮かんだ。いつも凛々しい表情を見せているが、ふと口角を上げた瞬間はこの世のものとは思えないほど美しいことを思い出した。

…姉御の笑った顔、もっと見てえなあ

そして円山町愚連隊は、大将の独断で大道芸人を目指すことになった。

見様見真似どころか殆ど想像上の存在である大道芸の真似事は滅茶苦茶な出来だったが、まあ最初はこんなものだろう。

何年も続ければきっと上達する。復興しつつある京には着実に人が増えつつあるし、そうすればこれで生計だって立てられるかもしれない。

そして、芸を磨いたら姉御に見てほしいと思った。

清く美しい彼女がいるというだけで、クソだと思っていたこの世界は捨てたものじゃないなと思えたし、未来というものに初めて希望を持てたのだ。

そう、思っていた。

『その予兆』だったのだろうか。不可解なことが起き始めた。

姉御たちの『子供』が屋敷に現れたのだ。

姉御の腹が膨れていたことなどなかったので、おそらく養子か何かだと思ったが、その子供は有り得ない早さで成長し、姉御と同じような能力を見せ始める。

そして、間も無く姉御の仲間が二人死んだ。

驚いた。そんなヤワな連中とは思えないし、冬の大江山出陣を控えた姉御が隊員を喪うような無茶な指揮を取るはずがないからだ。

不可解な『生』と『死』だった。

姉御は……いや、この家は一体何なのだろう。

冬になり、姉御と『その子供たち』が大江山に向かった。あの強い姉御たちが負けるはずがない。そう思ったが、何故か心は不安でいっぱいになっていた。

そして、悪い予感とは得てして当たるものだ。大江山の鬼の頭目を討ったと同時に地殻変動が起こり、京とその周辺が大きく揺れる。すると都の周辺に新たな鬼の巣窟が出現し、既知迷宮の鬼も活性化したという報が出回った。

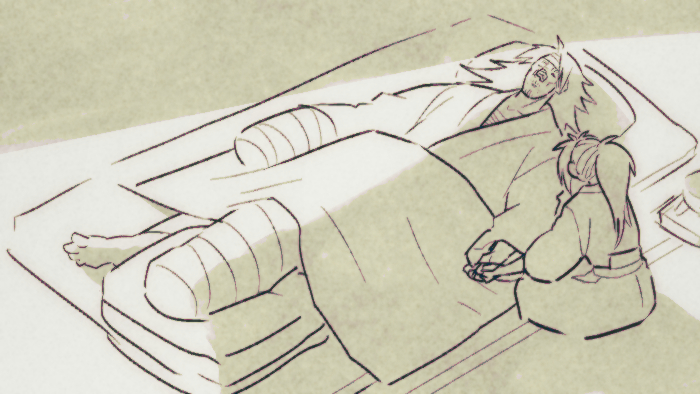

そして、帰ってきた姉御はどこにも目立った外傷は無いというのに床に伏してしまったのだ。

一見病人のようだが病気ではないらしい。美しい顔は憔悴し、生命力の低下が一目で分かる。

そして、大将たちは真実を知った。

『短命と種絶の呪い』『神の子』……想像だにしない内容だが、それはこれまで抱いてきた違和感や疑問全ての解になるものだった。

共にその話を聞いた愚連隊の双子は気味悪がり一族を恐れたが、大将はそんな彼らが全く理解できない。

姉御たちは何も悪くないじゃないか。そんな境遇にも関わらず俺たちを救ってくれたし、鬼を討って京の都を守ってくれている!

信じられない。何故?何を恐れることがあるんだ!?

大将は思った。京の大勢がいつか真実を知り、彼女たちを畏れるようになったとしても、自分だけは絶対に一族の味方であろうと。

1022年〜/疎遠

だが、そんな決意は『一族と付き合っていくこと』の意味を知らない若造の自惚れだったと思い知らされることになる。

よく知る、親しみを感じている身近な者の『死』という出来事が、その一つ一つが、こんなに堪えるとは思わなかったのだ。

人が死ぬ瞬間など幾度となく見てきたし、死体も数年前の京にはゴロゴロ転がっていたのに。

よく知る者たちが二年も経たずに死に、新たな一族が来訪し、そしてまた死ぬ。何度も何度も繰り返す。

その度に男の正気は蝕まれていった。大江山の鬼が偽物だった以上、一族の戦いはいつ、何をすれば終わるのか見当もつかない。終わりが見えない。自分は、それまでに一体何人の死を目の当たりにすることになるのだろうか。

時が経つにつれ、男が一族の屋敷に向かう足取りは重くなっていった。そうしている間にも次々と一族が入れ替わり、屋敷にいるのはあまり関わりのない者たちだけになっていく。

屋敷に向かう名目を失い、男は一族と疎遠になりつつある。

気になって噂を耳にすることはあるし、陰から動向を伺うことはあれど、直接関わることは無くなっていった。

1025年/親を喪ったこどもたち

男が一族と疎遠になってしばらく経ったある春の日、大きな事件が起きた。

姉御のひ孫に当たる少年当主……彼の率いる隊が全滅したのだ。

それは呪いによる死を遥かに上回る衝撃だった。

どうやって帰還したのか分からないが、彼ららしき、焼け焦げた“何か”が転がっていて、血のような色も見える。

陰からその騒ぎの様子を見ていた大将は、思わず全力疾走で逃げ出してしまった。そして逃げ出した後、猛烈に後悔した。

彼らには来訪したばかりの子供たちがいた。というか、子供たちしかいなかった。

ガキと小間使いの女だけでどうするというんだ?あの絶望的な状況を

俺は何故、あの時駆け寄ることができなかったんだ。何かできることがあったんじゃないのか

俺は一族の味方でいるんじゃなかったのか

男は再び一族に近付く勇気が出なかった。そしてそんな己を責めた。屋敷に向かおうと思っても、足が鉛のように動かない。途中まで歩を進めても、気付くと住処に帰ってきている。

そんなある日、彼らの方から男を訪ねてきた。

先頭に立つ少年はえらく元気だったが、残りの子供たちの面持ちは陰々滅々としたものであった。その心中は想像することもできない。

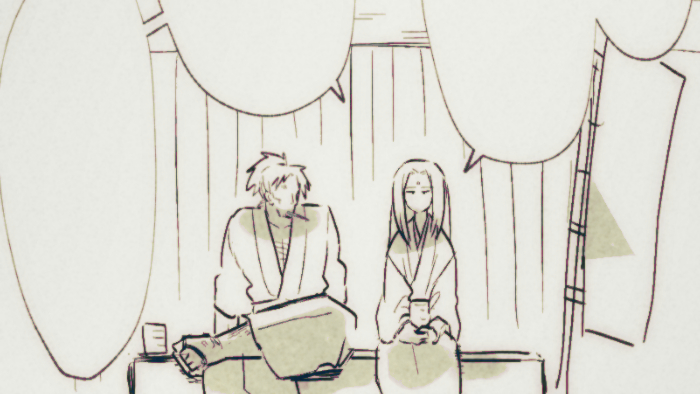

一番背の高い少年が一歩前に出て口を開いた。声は細く、震える手を握り込んで、こちらに語りかけてくる。

絶対に、絶対にもう裏切ってはいけないと思った。

自分にできることは決して多くはないかもしれないが、なんでもしようと思った。

それは目の前で不安に押し潰されそうな子供たちに対する憐憫…と言うよりは、姉御に対する報い、一度逃げ出した己への戒めだったのかもしれない。

それから男はアヅキの姉御が生きていた頃よりも頻繁に屋敷に通うようになった。特に関わり合うことが増えたのは年長の少年・凪左助である。

彼は聡明で術技に長けているが、神の力を持つ一族としては非常に身体が弱かった。加えて責任感が非常に強く心身ともに無理をしがちで、体調を崩すことも珍しくない。

心配で見舞いに行ったり、彼の希望で相談などを聞くことも多かったが、自分にできることは殆ど無いように思えてならなかった。初陣前につけた訓練も、殆ど真似事のようなものだ。

剣術を鍛えたり戦や術について学んでみようと試みたことはあったが、独学ではどうにもならない。誰かに師事する金なんてないし、当然一族に教えを乞うわけにもいかない。

現状自分がやっていることといえば、解決しない相談役のようなものだった。

悩みや懸念の話を聞くとどうにかしてやりたいと思うし、色々と考えてみたり、口にしたりするのだが、それで解決したことは一度もない。

誰がどう見ても力不足だ。

にも関わらず、凪左助はよく男と会ってくれる。相談だけでなく他愛のない話なども良くするようになった。

彼は優しい人だ。気を遣ってくれているのだろう。彼と別れる度、男は情けなく申し訳ない気持ちでいっぱいになった。

何かもっと、彼らのために出来ることは無いだろうか。

そう考えていると、かつて大道芸の真似事を始めた時のことを思い出した。

力や頭脳では貢献できなくても、例えば少し嬉しい気持ちになったり、そういうことなら出来るのではないだろうか?

1026年/自分にできること

一族と再び関わりを持つようになってから半年程経つと、彼らも忙しくなってきたらしく以前ほどの頻度で会うことはなくなった。

どうやら大物を相手にしはじめたらしい。あんなに小さかった子供たちが、もうそんなにも強く大きくなっていたのかと思う。

だけど、それは決して神の力の恩恵だけでは無いということを男は知っていた。凪左助が寝る間も惜しんで勉強や分析に励んでいたことも、非力さを補うための技を開発していたことも、ずっと見てきたのだから。

力になりたい。だが、邪魔になってはいけない。

無理に会う機会を増やそうとはせず、別の手段で何かしてやりたいと、そんなことを考えた。

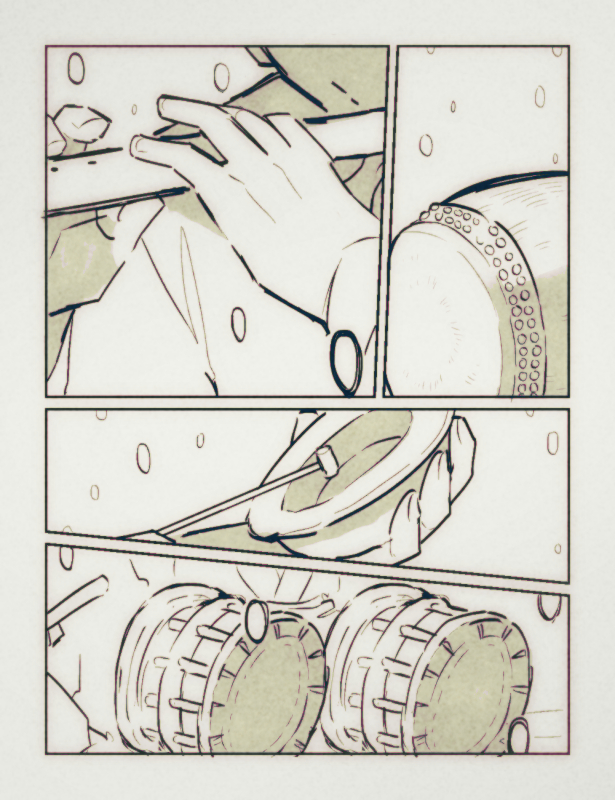

凪左助が生まれてから1年という折に贈り物をしようと思った。誕生以降の節目を祝うということは……生まれ月すら曖昧な男には縁のないことだったが、復興し豊かになりつつある都ではそういう祝い事をする者もいると聞く。

凪左助は『海』やそれを渡る『船』といったものが好きだ。そういう話をする時はとても嬉しそうだったのを覚えている。

戦以外に好きなものがあるというのはおそらく良いことだ。きっと、心も軽くなるに違いない。男は市場で探し見つけた航海記録の書物を携え、一族の屋敷へ向かった。

それがとんだ思い違いだとも知らずに。

贈り物は歓迎されなかった。

『こんなものを読んでいる暇はない』

凪左助の様子は少しおかしかったが、彼の言ったことはその通りだった。

生きていられる残り時間が1年を切っている彼に、娯楽に関する書物を渡すというのは、一族のために一刻たりとも無駄にすまいという彼の努力を踏み躙り、手に入ることはないものを目の前にぶら下げるということなのだ。

…また、自分は間違えた。

今度こそ絶対に一族の味方でいようと思っていたのに。彼らのためなら何でもしようと決めていたのに、余計なことをしてしまった。

結局自分は無力なくせに誰かを傷付けることしかできない、どうしようもないクソ野郎のままじゃないか。

そんな時、またしても一族から離れかけた彼の元へ来訪者が現れた。

初めて見る小さな少年だったが、顔を見ただけで一族の者だと分かる。

彼は凪左助の息子らしい。

少年は男の過去について調べてきたと言い、かつての悪党がのうのうと生きていることを朗々と批判した。そして、それを知らない人にも吹聴して回るかもしれないことを示唆してくる。

男は不思議と焦りを感じなかった。憤りもしなかった。

自分はそういう人間だという事実が、スッと胸に入ってくる。自分がどうなろうが、どうでも良かったのかもしれない。寧ろ、罰せられて然るべきとすら思ったのかもしれない。

一族と関わる資格なんて最初から無かったのかもしれない。

そんな風に感じていると、息子を探しに来た凪左助が目の前に現れた。久しぶりに顔を合わせた彼は、尋常ではない様子だ。子供に手を上げ、しかし直後に自らの行いに対して冷や汗を流しながら狼狽している。

…気付くと男は凪左助を引き止めていた。

それから彼が落ち着くまで、ゆっくりと話をした。

今凪左助が置かれている状況、考えていること、何があったのか、何に焦っているのか。そして、彼を励ますために自分自身の過去と胸の内も明かした。

彼は謝って冷静になると、子供と向き合うと告げる。告げているが、その表情は冷静に物事と向き合える人間のそれとは思えなかった。

同じ顔を、どこかで見たことがある。

…仲間が二人死んだと告げ、墓に案内してくれた姉御が一瞬だけこんな顔をしていた気がする。それは、泣きたい筈なのに泣けない、そんな人間の顔だった。

そのことに気付いた瞬間、男の頭がカッと熱くなった。自分が一族に関わって良いのかとか、自分が起こした行動がどんな影響を及ぼすかとか、そんなことは全く考えられなくなって、ただ衝動的に身体が動いていた。

腕の中から嗚咽が漏れる。それは次第に大きくなり、凪左助は堰を切ったように泣き始めた。

男は賢い助言はできない。力を貸すこともできない。笑顔にすることもできない。だけど、せめて、せめて泣きたくても泣けないヤツが泣ける場所くらいにはなりたいと、ならせてくれと、そう心の底から願った。

1027年初頭/冬

あの日以来凪左助は少し吹っ切れた様子で、無理せず肩の力を抜くことができているように見える。自分は多少なり彼のために何かできたのだろうか。

最近は仲間たちとの関係も良くなってきているそうで、更にとんでもない大物狩りにも成功したのだという。

そのことを話す彼は高揚した様子でとても嬉しそうだ。やはり、彼らはこうやって笑顔になれる時間が一刻でも多ければ良い。そう思った。

だが、どれだけ事態が好転したとしても時間切れは迫ってくる。何度も繰り返し見てきた一族の『呪いによる死』の時間が。

彼らにとって最大の苦しみである『それ』を、自分がどうこうできる訳がないということは勿論わかっている。だけど、それでも一族の死を目の当たりにする度に考えてしまうのだ。

…どうして自分はこんなにも無力なのだろう、と。

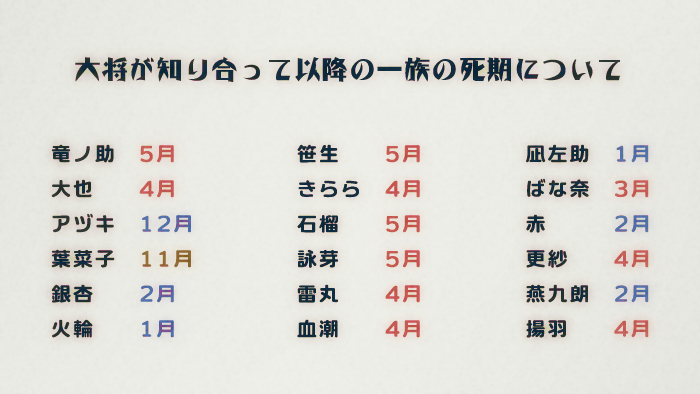

冬 この季節は特別気が落ち込む事が多くなる。それは気候のせいではなく、一族の死期によるものだ。

彼らは不思議と、冬に亡くなることが多かった。

たまたま寿命の時期が重なっただけなのか、この厳しい気候が彼らの生命力を削っているのかは判断できなかったが……姉御を始めとした多くの一族は冬や、雪解けの頃に命を落としている。

数年前、この京に雪祭りが復活した。

男はその時生まれて初めて雪祭りの往来を歩いたのだ。…死を目前に控えた姐御の子・火輪を背負って

だからだろうか、その重み、『死が迫る一族』が背中にのしかかる感覚と、愉快な雪祭りの喧騒や笛や太鼓の音は、男の中で“同じ”記憶となってしまっていた。

毎年、毎年、雪が降り、鼓笛の音が、男の記憶から『死』を掘り起こす。幾度も幾度も繰り返すその『音』は、無力で何もできない男を責めているように聴こえてならない。自分が何をしようが何を考えようが、一族は呪いに苦しみ、何も変わることはない。一族にとって自分はいてもいなくても同じなのだと。

そして今年の冬もまた、一族の命が失われる季節だった。凪左助に呪いの兆候が出ている。『長くても残りひと月である』と、年末に彼の口から告げられた。

ああ、やはり自分が何をしたって彼らの呪いは変わらないのだ。

降り積もる雪と、死と無力感に紐付けられた鼓笛の音を聴くたびに気が滅入って、鬱々とした気持ちになっていく。

今の彼らに心配されることだけは避けたかったので、必死に隠してはいたのだが。

…だが、今年の冬は何か様子が違った。笛と太鼓の音が絶え間なく聴こえてくる雪祭りのすぐ側で、凪左助がこう告げたのだ。

『あなたがいたから今の自分がある』

語り始めはゆっくりと、だけど次第に感情を露わにして少し早口になりながら、どもったり、調子を乱したり、終いには涙を流しながら、しかし真っ直ぐに男を見つめて言う。

『あなたがいたから“生きる”ことができた』

それは凪左助の心からの言葉だった。余命いくばくもない彼が、残り少ない貴重な時間を割いてまで伝えてくれた『本当の思い』だった。

自分がそれに足る存在であるという実感は、まだない。…だけど、その言葉を、その思いを否定するということは凪左助の存在を否定することに他ならない。

『円山町の大将』は、己を無意味で無価値な存在だと思うことをやめた。否、思いたくても思えなくなった。

彼が肯定してくれた己を否定することは、彼への裏切りになってしまうから。

それから十数日、戦から帰還した凪左助は既に燃え尽きていた。

おそらく生きては帰れないだろうという話は聞いていたので、驚きはしなかったが、ぐったりとして生気が抜け落ちた彼の亡骸を見ていると、なんだか居ても立っても居られなかった。

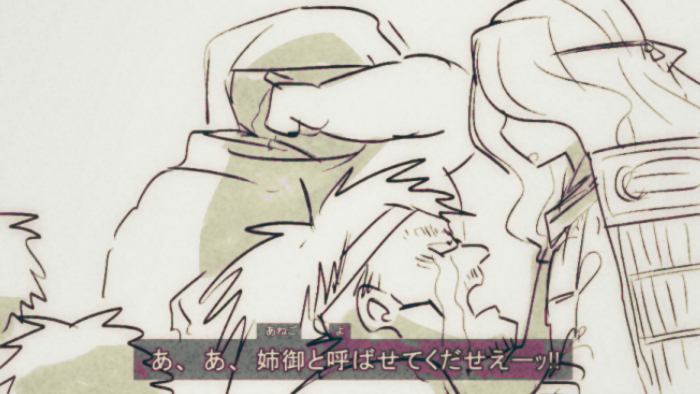

気付くと男は『彼を背負わせて欲しい』と進言していた。彼は大柄な長・赤に抱えられていたから、手が足りていない訳ではない。代わってもらうというその行為に意味などないかもしれない。

だけど、どうしても、何かがしたかった。

姉御に救われた時も、火輪に振り回されていた時も、凪左助たちに初めて会った時も、彼の涙を見たあの日も、いつだって誰かが自分に関わりを持ってくれたことで何かが始まっていたのだ。

自分から彼らに働きかけたことは一度もなかった。

だからだろうか。その行為が無意味かもしれなくても、自分から何か、何かしたかった。

自分に意味を与えてくれた彼に、何かしたかった。ただ、それだけだった。

1027年〜1028年始/燕九朗と子供たち

凪左助たちがこの世を去り、一族に『新たな時代』が到来した。

凪左助の息子である燕九朗は何を考えているかよく分からないヤツで、度々住処にやってきては問いかけのようなことをしたり、かと思えばやれ部屋が汚いだの飯が不味いなどと小言を言ってきたりする。

最近よく来ると思っていたらパッタリ姿を見せなくなったり…ということもよくあって、まるで野良猫のようだった。

だが、彼には彼の考えがあるのだろう…ということはなんとなく分かる。その真意は窺い知ることはできないのだが。

そんな燕九朗の寿命が迫った冬の日、また突然家に現れたと思うと驚くべきことを依頼された。

それは、彼の『子供たち』の世話役。

話を聞くと、燕九朗は天界で最も偉く最も力のある神と2人も子供を作ったらしい。どのような存在なのか想像できないが、過去の一族と比しても見たことのない憔悴状態にある彼を見ると……とにかくとんでもない力を授かったのだろうと言うことは理解できた。

燕九朗はもうほとんど動けない身体になっていたのだ。男の家まで一人でやって来れたことが不思議なほど体力は衰え、長時間意識を繋ぎ止めることができないほどに。

ゆえに、子供の数と世話をする大人の数が足りていない、人手が足りない。そこで自分が選ばれたらしい。

屋敷にやってきた『子供たち』はどちらも一筋縄ではいかないような性格をしていたが、あの捻くれた燕九朗の魂を分けた子だと思うと不思議と得心がいった。

姉である『まつり』は幼子とは思えないほど頭が切れ、冷静で落ち着いているが、意外と飯に目がない。

それに、他者に配慮した発言が出来ないところは子供らしいとも言えるかもしれない。

弟の『ルリオ』は、反対にとにかくヤンチャで聞かん坊。こちらの言うことには一切従おうとせず、二言目には何かしらの文句を言う。おそらく、とても扱いにくいとされるような子供であった。

…だが、男にはこのような子供の言動にはとてもとても覚えがある。

だからか、この子供を苦手だとか嫌いだとかそんな風には思えなかった。

男は燕九朗がこの世を去った後も屋敷に残り、雑務などの手伝いをするようになった。そう指示された訳ではなかったのだが、気付くとそうなっていた。これも、彼に乗せられているのかもしれない。

この子供たちは燕九朗が遺した、銀も金も玉も遠く及ばぬ宝であり、今自分がここにいるのは姉御や凪左助たちのお陰である…そう思うと、身が引き締まる思いだった。

1028年/新しい日々

一応30年近く生きてきたが、子供の面倒を見るというのは初めての経験だった。というか、大人と呼ばれる年になって以来まともに子供と会話したことすら無かったかもしれない。

戦の技能や術、頭脳で彼らの役に立つことはできない。それはもう十二分に理解しているし、燕九朗だってそれを期待している訳ではないだろう。

だけども燕九朗は『こうしろ』と答えを出しては行かなかった。彼はいつもそうなのだが。

思わせぶりなことは言うが、本心をそのまま告げることは無い、そういう人物だった。

…おそらくは、自分で見つけろということなのだろう。

男は『自分にできること』を探してみた。

家事や料理を教わってみた。生まれて初めて作った『料理』はルリオから散々酷評された。まつりの方は、食えればそれで良いようだ。

忙しいイツ花に代わり、町内会にも出席するようになった。新しい知り合いが増えた。人との繋がりを作り、人に倣うことを知った。

子持ちのおじさんやおばさんに子育てのことを聞いたり、料理のコツを教えてもらったり…。皆意外そうな目をして「らしくない」と言うし、陰で面白がって笑っている者もいたかもしれない。

だけど、恥とか外聞とかそういったものは正直どうでも良かった。

元々生き恥を晒しながら歩んできた人生なのだ。その『恥』が誰かを傷つけるものになるか、誰かの為になるかなら、後者の方がずっと良い。

そんな日々の中、一悶着あって大怪我を負ったこともあった。ルリオが癇癪を起こして自分を投げ飛ばしたのだ。

骨が折れ、回復術や痛み止めをしても尚しばらくは激痛を感じたし発熱もしたが、不思議とルリオを責める気持ちは湧いてこなかった。

なんというか、『子供』はこういうところがあるのだろう。身に覚えがあった。一族は少しばかり力が強いので、大きな怪我を負うことだってあるだろう。

そう思うと、目の前で申し訳なさそうに、不安そうにしているコイツを憎らしいとか恨めしいなんて微塵も思えなかった。

ていうか、寧ろ一度のやらかしでここまで落ち込んで反省できるコイツは凄いとすら思う。自分は『これ』を数え切れないほど繰り返しても『自分が悪い』なんて思えたことが無かったから。

燕九朗、お前の子供はすげえぞ。心根が優しくて他人を思いやれる気持ちをちゃんと持っている。それって本当にすごいことだ。ルリオはすごい。

怪我で動かない身体を横たえながら、そんなことを思った。

1028年末/幸せについて

そして節気は巡り、再び『冬』がやってきた。

ついに一族が朱点童子との決戦に挑む日がやってきたのだ。

『未知の強敵への挑戦』と聞くと、どうしても脳裏にはあの日見た景色が浮かんでしまう。焼け爛れた3つの遺体が。つい最悪の事態を想像してしまう。正直、恐ろしすぎて行って欲しくないとすら思った。

だけど、そんなことは口が裂けても言えない。彼らは呪いを解くために、生きるために進むのだ。ならば何としてでも勝って、生きて帰ってきて欲しい。それを祈ることしかできなかった。

『幸せになってほしい』と言われたことがある。

確か、自分が風邪を拗らせて寝込んだ際、凪左助に言われた言葉だ。

以降、今まで一度たりとも考えたことが無かった『それ』を意識することが増えた。

姉御と出会い、姉御が生きていた頃に思い描いた、姉御がいる未来。あれは幸せだったのだろうか。

だけど、姉御はもう居ない。何も知らなかった自分が見ていた『未来』は、そもそも存在しないものだった。

そういえば、いつからか定かではないが、金や賭場にも、酒にも、女にも、興味が薄れていることに気付いた。

飯が少なくても、不味くても、下手な芸で人に嘲笑されても、嫌だとは思わなかった。それらが嫌でないと、不幸ではないと言うことは、それをひっくり返しても幸せにはなれないのだろう。

まるで修行僧のようだ。自分は欲が薄れても徳を積めるような立派な人間ではないけれど。

『幸せ』とは一体何なのだろう。それを望もうと思っても、正体が分からなくちゃあ掴みようがない。

だがある日、男は自分がどうしようもなく高揚し、『そうであってくれ』と強く欲するものに気付いた。

それは、まつりやルリオが危険な討伐先から帰還し、元気な姿を見せてくれることだ。

子供たちが元気で、健やかで、声を聞かせてくれること、生きている姿を見せてくれること――…

それが今の自分にとって唯一の願望であり、希望であり、欲求であり……幸せ、というものらしかった。

彼らが宿敵との戦いから無事に帰ってきて、そして呪いが解けた世界で同じ時間を生きることが叶えば。きっと、それ以上の『幸せ』などこの世には無いのだろう。

そんな彼らの出立を見送った。その影が見えなくなるまでずっと、ずっとその場に立っていた。

それからは毎日、やるべきことを済ませたら都の門の前に通った。寒さで身体の末端は凍っているかのようだったが、凪左助がくれた襟巻きはとても温かかった。あいつも、共に皆の帰りを待ってくれているだろうか。

雪の多い日は雪かきをして道を作った。遠くで揺れる枯れ木が人に見えて全速力で駆け出したこともあった。

彼らの帰還を待つ。それは、無限に続くのでは無いかと思えるほどに長い、長い、長い時間だった。

ある日、曇り白い空を薄い影のようなものが横切った気がした。

気のせいかもしれない、見間違いかもしれない、その『何か』が彼らに関係あるという確証は全く無い。だけど、男は走り出していた。その影が消えた方向へ。雪に足を取られながら、それでも前へ、前へと。

男に探知系の術は使えない。だけど、そこに彼らがいると確信できたから。

それから

春が来た。宿敵を倒し、見事呪いを解いたまつりやルリオたちは、今も元気に生きている。

イツ花は隊が帰還するのと入れ替わるように姿を消して、もう屋敷にはいない。10年近く経っても少女の姿から変わることのなかった彼女は、やはり人ならざる者だったのだろうか。

彼女が請け負ってきた雑務の殆どを引き受けることになった。…いや、引き受けた。一族の戦いが終わったことに伴い増えた様々な対応や変化などもあり、目が回るほど忙しい日々が続く。

それらが一段落した最近は、料理に力を入れている。

かつての自分に言えば「嘘だ」と断じられるだろうが、料理は楽しい。

何より、美味い飯を作ることができると皆が嬉しそうに食べてくれる。自分でも人を笑顔にすることができる。だから、料理は楽しいのだ。まだまだイツ花には遠く遠く及ばないけれど、上を目指せる、天井の見えない道のりに胸が高鳴る。

ルリオたちは一族と縁があるらしい個人が運営する『学校』に入学する方向で話がまとまりつつあった。書類上の保護者は自分ということになっている。

そうすると弁当の作り方も勉強しなくては。持ち運べて、冷めても美味しく食べられるものって何だろう。また町内会のおばさんにでも聞いてみるか。

目まぐるしい日々、巡っていく季節の中、ふと見上げると真っ青な空が目に入る。

世界の果てまで続くかという広大な『青』を見ていると、ちょっと泣きそうになった。自分はまだ若いと思っていたが、もう年なのだろうか。

姉御と出会い、一族の皆を知り、凪左助や燕九朗がいて、今の自分が生きる意味というものができた。『幸せ』を知ることができた。

そしてできれば、まつりやルリオを少しでも…いや、目一杯幸せにできればと思うのだ。それが自分にとっての幸せでもあるから。

真っ青な空から再び目線を下ろし、雑多で様々なものが溢れる世界を見る。

そして、男は明日に向かって歩き出した。

円山町大将について

継いでいくということ

俺屍のテーマの一つであると思われる『継いでいくこと』って、基本的には親が子に、子が更に子孫に…という風に繋がっていくものですよね。

だけど、『一族』という括りから見れば(本人たち的にもメタ的にも)『異端』とも言える存在である大将に関しても、この『継いでいく』って要素が強いな…と思っています。

『大将が燕九朗から“親”という立場を継承している』…ということが、なんかこう形は違えど“俺屍”って感じがして好きなんですよね。

『子どもたちに、伝えたいこと 残したいものがあります。』

これはPS版俺屍パッケージに書かれているフレーズなのだけど、燕九朗からまつりやルリオへ、そして大将へという繋がりを思いながらこれを見ると何かたまらない気持ちになります。

『円山町愚連隊・大将』はゲーム内モブNPCから偶然や気まぐれや色んな要因があって『(徳甲一族補完創作世界においては)一つの個体』まで昇華された存在だった訳ですが、私が彼という人物の持つ要素の中で何より『良いな…』と思うのはこの、『継承』に絡んでいるところだったりします。

2年足らずで入れ替わっていく一族を外側から見ている一般人…という立ち位置は『語り部』のようでもあるのだけど、大将の場合彼も一緒にその場に巻き込まれていって継承や成長に絡んで、一緒に泣いたり笑ったりするような距離まで来ちゃったのでもう語り部とは言えねえなあ、みたいな。

そして彼をこんな距離まで引っ張り込んだのは他でも無い凪左助・燕九朗親子だった訳ですね。

立ち位置の変化

大将が登場したばかりの時は自分の人生に光を当ててくれた、ある種偶像的な存在であったアヅキを『姉御』と呼び慕っていました。

これはもう完全に大将の目線が下で、常にアヅキを見上げているような位置関係だったと思います。アヅキは気さくに関わってくれるけど、どこか手の届かない存在というか。

アヅキ以降の人たちはそもそも関わり自体が徐々に薄れていっていたので、実際の距離見たまんま『遠い世界の人』だった。自分より凄くて偉くて遠い人たち、って認識だと思う。

そんな風に『下から、もしくは遠くから』一族を見上げていた大将ですが、凪左助たちと出会った時というのは状況的に『下から目線で接する』は出来なかったんだよね。『小さい子供たちに助けを求められている』という状況だったから。

最初は庇護の対象として、彼らがある程度成長した後は相談役として…大将は初めて『一族と同じ目線』で彼らと接し、共に考えたり悩んだり、一人の人間としての思いを向けられたり、自然とそういう位置関係になっていきました。

そしてそんな凪左助の息子である燕九朗とは……なんとなくだけど、ここは兄弟みたいだなあって思うことがあります。凪左助というハブを介して繋がった関係だからかな。

燕九朗の方が二枚も三枚も四枚も上手だけど、それでもなんとなく大将が『下』の位置関係には見えなくて、『賢い弟に翻弄される兄』みたいな感じがします。

大将は『一族を慕う者』から『一族と同じ目線を共有できる人』になり、そして『一族の兄くらいの位置』に変化していったんですね。

そして最終的には、まつり・ルリオの『(実質的な)親』になったんだよなあ……。

こう考えると、大将は『物語として捉えた場合の徳甲一族』にとって本当に重要なファクターであると同時に、彼自身も成長して変わっていく存在なのだなあと強く思いますね。

大将の成長

彼の成長については『一族に対する立場・目線の変化』が一番分かりやすいんですが、他にも色々あって『人を許せる人になっている』というのも大きなポイントなんだなあ…と沿革打ってて感じました。

初期の大将がゴロツキのリーダーで人を傷つけてきた人である、というのは言うまでもないことなのだけど、アヅキに手を差し伸べられて『改心』みたいな状態になった後も割と暴力的な人のままだったんだよね。

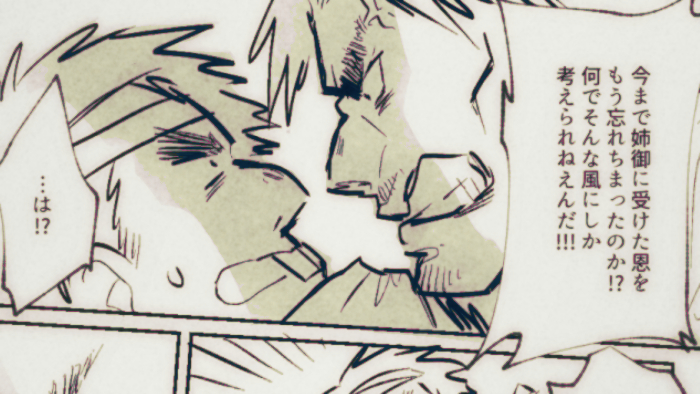

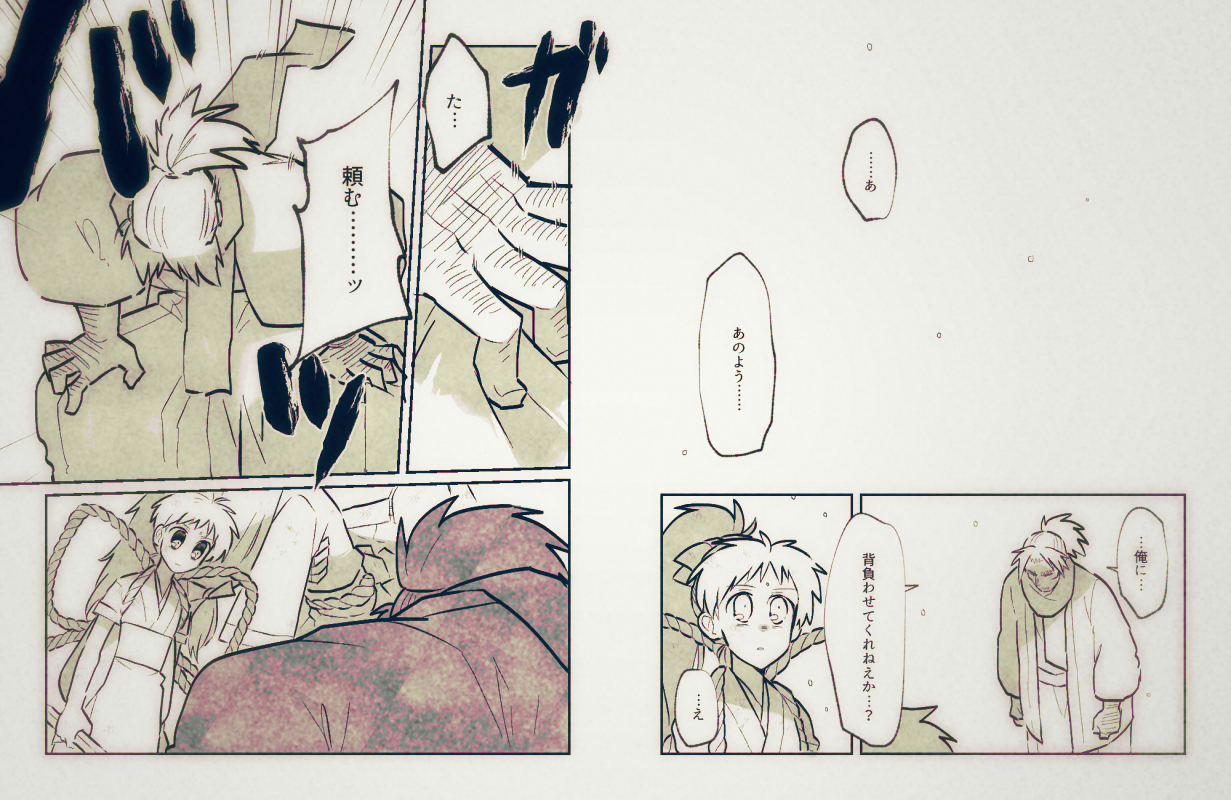

▲すぐ手を上げる大将

もちろん誰彼構わず手を上げるような感じでは無かったけど、カッとなるとすぐ双子の甲乙に対して暴力を振るうっていう描写がけっこうあったと思う。彼らを強く批難する場面も

この辺描いてた時は多分『足洗ったとは言えワルだった時のクセ残ってそう〜』みたいなイメージからだったかなー

そんな彼が7、8年経って『滅多に怒らない』人になっていたのが印象的でした。

大将、燕九朗に『過去言いふらすぞ』って脅されても、ルリオに八つ当たりされても、どれだけ我儘言われても全然怒らなかったんですよね。ルリオに大怪我させられた時も、彼を責めませんでした。

これは『相手が一族だからかなり判定甘めに入ってる』っていうのはあると思うんだけど、それ以上に彼が『人を許せる人』になった…ってことなんだろうなあと思っています。

多分だけど、『アヅキに出会ったばかりの彼』にルリオをぶつけたら普通に何回かマジギレしてるよ。笑

エピローグ後の大将はもう甲乙が幾らクズ発言しても、よっぽどアカン言動でない限りキレたりしないんだろうなあ。

彼が『許せる人』になった理由は色んな積み重ねとか経験が組み合わさった結果だと思うけど、象徴的なのはやっぱりルリオ関連のアレコレかな。

ルリオのヤンチャや、やらかしを見て『自分もガキの時はこんな風に色々やっちまってたな』と思い、『でもこいつは当時の自分が出来なかった“反省”ができてる!マジですげえ!』という思考プロセスで『許す』ことができていた。

『物事を知って・己を省みて・理性的に考え・相手の気持ちを推し量り・見下しではなく敬意を持って“許す”ことができた』

これが本当にもう大将が一族と出会って歩んだ8年の集大成のように感じてしまいます。かつての彼には絶対できないことでした。

…とは言えちょっとルリオには甘すぎるなって思わなくもないけどね笑

まあその辺はルリオに厳しく当たれる緋ノ丸が兄貴ポジションとしてバランス取ってくれてるから良いか…?

余談だけど、この語りをするために挟み込む画像を選定しようと補完マンガ見返したら姉弟両方が違う場面で『大将は何故怒らないのか』って言っててマジ?ってなっちゃった。全然意識してなかったのでびっくりしたよ

大将の“呪い”と、雪解け

マンガの中ではフワッとした描写に留めていたけど、やっぱり一族をずっと見てきた彼にとって『冬』または『雪解け』って季節は一種のトラウマになっていただろうなあと思います。

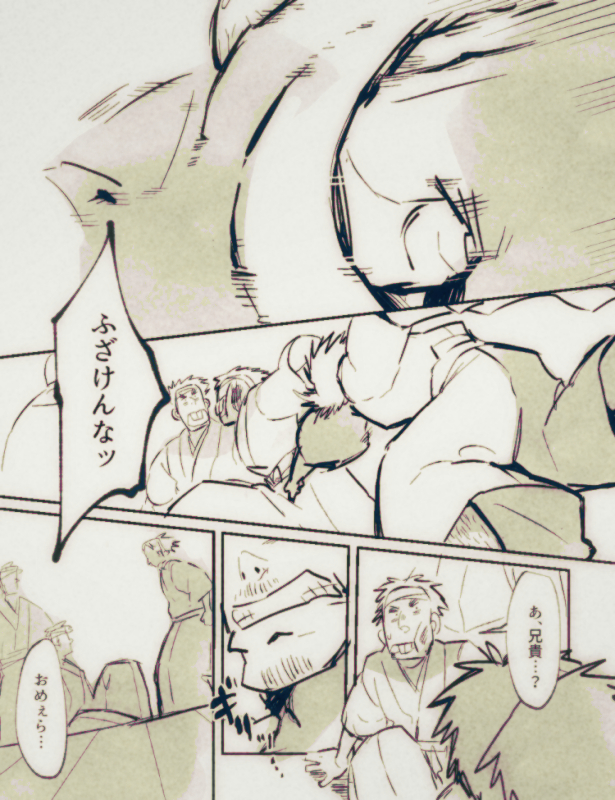

▲偏る死期

こうまとめると春が多いんだけど、大将にとってより強烈な記憶である『アヅキの死』『火輪の死』がともに真冬の時期だったので、彼の中で『冬』は特別な季節だっただろうなあと。(笹生以降は若干関わり薄かったしね)

大将が初めて『一族の死と向き合っていくこと』を意識したのは『火輪の死』の時でした。アヅキの時はしっかり一族の死に立ち会うのが初めてだったし、色々立て込んでたからこういう感覚には陥らなかったんだろうな。

そして、『火輪の死』の月が丁度『雪祭りの復活月』だった。補完的には火輪が働きかけて復活させた、ってことにしたわけですが。

あの『お祭り』が大将にとっては結構強烈な記憶だったんじゃないかなあと思うんですよね。

お祭り中ということは平時とは違う『独特な音や喧騒』が聞こえるわけで、そういうものってより記憶に結びつきやすそうだなあと。

そういう理由で、いつしか大将は『冬になると死を連想する』『雪祭りの音を聴くと一族の死と共に自らの無力も想起される』という、かなり良くない感じの紐付け状態に陥っていたんですね。おそらく雪祭り期間中は相当鬱な気分になってたんじゃ無いかなあ。

赤世代途中の雪祭り行く話にも出てこないんだよな…。

これこの時何を思って大将欠席させたんだっけ…多分この時はまだ雪祭り鬱設定考えてなかったはずなんだけど。

冬になると姐御との別れを思い出すし、雪祭りの風景や音を聴くと死にかけの火輪の重みや己の無力感を思い出すし、雪が溶けたと思ったら血潮たちが焼けただれた遺体になって帰ってきたことを思い出すし、とにかく大将にとって『冬』や『雪解けの季節』は『一族が死に、自分の無力に打ち拉がれる季節』でした。

…という感じで、大将は誰よりも一族に近く、彼らに親しみや思い入れを持って生きていたが故にこういう『一種のトラウマ』を抱えてたんだろうなあと。これは誰かが意図的にかけたというものではないけど、彼を縛る『呪い』のようなものだったと思います。

そしてこの呪いを解いたのが凪左助だったんですね。『解いた』というか、『より強烈な記憶で上塗りした』というか、『別の縛りを被せた』とか、そういう類のものですが。

大将は雪祭りのトラウマを誰にも話したことはなかったし、何なら自分でも自覚できてなかったんじゃないかな。冬になるとなんとなく気分が落ち込んで、だからなんとなく雪祭りは見たくなくて…みたいな感じで

ただ、彼の言動の端々から『(無力感からくる)自己肯定感の低さ』はまあ、彼の存在を強く意識していた凪左助ならまず気付くレベルだったと思います。

なので凪左助は『そんな彼の否定的なところを除いてやりたい』という思いを強く強く持っていた。『冬』という季節と重なったのは偶然なんだけど、それによってより強い言霊が完成した、みたいな感じがします。

凪左助が雪祭りの日に告白もかくやという勢いで『自分がいかに救われていたか』『大将の存在がどれだけ大きいか』という語りを行なったのはこういう理由ですね。『自分の死』という強烈な負の出来事を利用して、転じて大将の意識を変革させたかった。(加えて自分という存在を目一杯刻んだ)

大将はあの雪祭りの時に救われていて、そしてだからこそ『新しい一歩』を踏み出せたんだと思います。

踏み出す一歩と、背負うということ

踏み出すこと

補完での扱いの話なんですが、大将は極めて受け身な存在でした。

これは彼の性格というより、『特殊モブ出身存在』というメタ的な理由から形成された性質なんですが。

個人的な考え方にはなりますが、俺屍創作世界において『物語を動かす存在』はやっぱり『一族』でなくてはいけないと思います。

もし一族ではない別の何かがめちゃくちゃ自主的に動きまくって事件を起こしまくって鬼を倒しまくったりすると『誰の物語なのか』がぼやけて分からなくなってしまうから。(大元のゲーム的にもおかしいしね)当たり前っちゃ当たり前の話ですが

基本的に大将は『物語の中心になって自分の力で話を動かせる存在になってはいけない』…というメタ的な縛りが自然に課されていました。故に彼の行動は受け身なものにならざるを得ないんですよね。

だから、彼が一族に関わるきっかけは『一族側からアプローチをかけられた時』が殆どでした。

アヅキに説教されて救われた。石榴や血潮時代は一族側から関わりに行くことが無くなって疎遠になった。赤が大将の存在を知って押しかけてきた。燕九朗が子供たちの面倒を見ろと言った……など、大きな転換点になる出来事は全て『一族側』が起点になってます。

そして、私的にはこの辺りの扱いというか、動きは妥当だったんじゃないかなあ…?と思ってはいるんですが

ただ、当然ながら全てにおいて受動的で働きかけられるままな存在という訳ではなくて、『基本的に受け身』だからこそ『彼が自発的に動き、働きかけた』出来事が私的には凄く印象に残っていますね。

その代表とも言えるのが、『凪左助の最期の戦いが終わった後の言動』だったかなあと。

『彼らが都に帰り着くよりも早く駆け寄ってきた』という行動もだけど、その後の『背負わせてほしい』…これが、これがとてもとても大きな働きかけだったと思う。

自発的に動いて『こうさせてほしい』と一族側に働きかけたことが

あの場面で『凪左助を背負わせてほしい』という発言、一族・ばな奈側からすると『ずっと一緒に戦ってきた愛すべき同胞を都に帰す、という役割を部外者に渡せ』と言われているに等しくて、『モブ出身キャラの大将』という存在から見るとマジでギリギリの働きかけなんですよね。

ばな奈側のちょっと複雑な心境だったからこそ少し間が生まれてたんだけど…ばな奈は凪左助の気持ちを汲んで、大将の申し入れを承諾しました。

結果この『背負う』という行動が半神徳甲虎という特殊な存在を生み出すトリガーになりました。(そのことを知る人はいないが)

この一歩は大将にとっても一族にとっても本当に本当に本当に大きいものだったと思います。大将が『自分から踏み込んできた』のは初めてだったから

そして大将が一歩を踏み出せたのは他でもない凪左助が大将の心の呪いを解いたから。…だし、この一歩があったからこそ燕九朗が大将にアプローチかけるようになり、まつりやルリオに繋がっていくという。大きな、大きな一歩でした。

背負うということ

大将にとっての『一族を背負う』という動作、本当に彼の歴史や存在を象徴しているなあと思います。なんか、『背負う』っていう場面がちょくちょくあるんだよね…

初めての“背負い”、火輪の時は『大将が背負おうとして背負ったもの』ではありませんでした。『火輪様を背負っていけ』って言われただけだから

一方、凪左助に関しては『背負いたい』という意思での行動でした。これによって『一族の背負うものを一緒に分け合える存在、共に歩める存在』になったと思っているんですよね…なんというか、物質的にも比喩的にも。

だからこそ燕九朗は彼の両肩に自分の子供を預けて行ったんだろうな…と思わざるを得ません。

▲燕九朗背負った実績も

大将が一歩を踏み出し、自分から働きかける形で『一族を背負った』ということ、本当に本当に大きい出来事だったな…と思っています。

…なんか、『全ては繋がっていたんだよ…!!!』みたいな話をめっちゃしていますが、これは全部が終わってるからこそ(全ての流れを知っているからこそ)『ここの繋がりがさあ…!』と訳知り顔で語れるっていうだけです。

プレイしてマンガ描いてプレイしてマンガ描いてしてた当時の自分は終着点の見えない路の上を過去の地図参照しながら必死に走ってただけなので見えてる世界が全然違う…って思いますね。

今この文章書いてるの、補完描いてた私じゃなくてただの引くほど強烈すぎるファンの私だからな。どぎついファンの文章長くてごめんなさいね(?)

彼が『必要とされる』世界

大将は本当に、登場した瞬間は勿論のこと、アヅキや火輪と関わる関係でそこそこ出番が増えても『ここまで重要な存在になる』とは本気で全く思っていませんでした。

それこそ、少し道が違えば彼は賑やかしのサブキャラクターで終わっていただろうな。多分そうなった世界はそうなった世界で、決して間違いではないと思うし。

そんな彼がどうして『一族にとって重要なファクター』と言えるほどの存在になったかと言うと、それはもう『たまたま彼を強く必要としていた人がいた』からに他ならなくて。

『誰かに必要とされる存在』って、当然ながら画一的な基準(例えば見た目が綺麗とか性格が良いとか主人公だから、みたいな)では決まらなくて、『必要としている人に出会えるか』でしかないと思います。需要と供給の成立…?

徳甲一族の正史世界というのは、モブ出身で大した技能もなくて小汚い彼が『誰かに必要とされた世界』なんですよね。そう考えると一人で唸りまくってしまいます。

きっと、彼が必要とされない世界線は山ほどある。だけどここは『彼が必要とされた』世界なんだなって…非常に概念的な話でアレなんですが…

野球で元いたチームに居場所がなく戦力として必要とされず放出された選手が、自分を必要としてくれているチームで全力を尽くして活躍してるのを見た時とかにめちゃくちゃ強く感じるんだけど、『必要とされた場所』で『必要とされていること』に全力で応えようとしている姿に弱いのかもしれんね…最後の最後で急に野球で例えてすいません

徳甲一族世界の円山町愚連隊・大将。彼が『必要とされる存在になった』稀有な巡り合わせに想いを馳せつつ締めとさせていただきます。